Vermehrt seit den letzten fünf Jahren haben mich Kung fu-Interessierte immer häufiger gefragt: „Was ist Xing Yi Quan?“. Die Frage kann ich leider nicht so einfach beantworten. Denn wie ist es möglich diesen kompakten und doch umfangreichen Kampfstil in wenigen Worten zu beschreiben?

Damit der Fragende diese Schwierigkeit nachvollziehen kann, habe ich mir in letzter Zeit eine Gegenfrage zurechtgelegt und zwar: „ Können Sie mir kurz zusammenfassend erklären, was der Ballett-Tanz ist?“ Deren Reaktion ist meist ein angestrengter überlegender Blick in mein chinesisches Gesicht. Bald darauf kommt die aufgebende Bemerkung: „Ja, stimmt! Es ist tatsächlich sehr schwierig so etwas Personen aus einem ganz anderen Kulturkreis und anderem Grundwissen zu erklären, besonders, wenn man davon ausgeht, dass sie Ballet vielleicht nie gesehen bzw. erlebt haben.“

Nach Außen sichtbar sind auffallend zwar Unterschiede zu sehen, aber es gibt wichtige Gemeinsamkeiten, die das Verwandte ausmachen.

Um „Xing Yi Quan“ für Alle leichter vorstellbar zu machen, erwähne ich hier „Tai Ji Quan“ als verwandte Stilgruppe. Viele würden meinen, dass es an sich schon eine sehr gewagte Angelegenheit ist, „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ zusammen als verwandte Stile zu bezeichnen. Beide gehören zwar wie auch „Ba Gua Zhang“ zu den „Inneren Kampfkünsten“, sehen aber, so könnte man meinen, von den Bewegungen her doch ziemlich unterschiedlich aus. Wie kann zwischen „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ eine Verwandtschaft vorliegen?

Nach Außen sichtbar sind auffallend zwar Unterschiede zu sehen, aber es gibt wichtige Gemeinsamkeiten, die das Verwandte ausmachen.

Hier müssen wir auf die Definition von verschiedenen „Ähnlichkeiten“ achten. Bei Kampfsportarten können Typen von „Ähnlichkeiten“ auftreten, genauso wie in der Biologie: Homologien und Analogien.

Ich erkläre dies meinen Schülern oft mit Beispielen, wie: Menschen haben von der Natur her (normalerweise) zwei Arme und Beine (diese sind homolog). Daraus resultiert, dass es nicht unendlich viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten gibt. Trotzdem sind nicht alle Bewegungen, die ein Mensch machen kann, auch homolog.

Ob Bewegungen homolog oder nur analog sind, hängt von vielen Faktoren ab.

Wenn sich unabhängig voneinander hundert Personen bewegen, werden unausweichlich Gemeinsamkeiten auftreten. Deswegen kann man aber nicht vom gleichen (homologen) Bewegungs-Stil sprechen! Ob Bewegungen homolog oder nur analog sind, hängt von vielen Faktoren ab.

Noch deutlicher wird dies, bei einem Lego-Spiel als Beispiel. Hundert Personen erhalten 10 gleiche Legosteine, woraus jeder für sich etwas baut. Hier werden wegen der begrenzten Möglichkeiten Wiederholungen zu beobachten sein, obwohl sie nicht voneinander abgeguckt haben. Sind nun alle Konstrukte, weil sie durch die Beschränkungen auf 10 Steine gewisse Ähnlichkeiten haben, automatisch homolog?

Keiner wird denken, soweit der nicht zu phantasievoll ist, dass „Tai Ji Quan“ eine Piratenware von „Taekwondo“ sei oder umgekehrt.

Es gibt in der Welt unzählbare viele Richtungen von Kampfkünsten. Jede der Stilrichtungen für sich besteht wiederum aus vielen einzelnen Bewegungen. Da bleibt es nicht aus (schon per Zufall) Ähnlichkeiten von Bewegungsprinzipien zu beobachten. Einfach gesagt, es ist durchaus möglich, zwischen zwei beliebigen Stilgruppen Gemeinsamkeiten zu finden. Ich könnte wegen einiger Faustschläge behaupten, „Xing Yi Quan“ sei mit dem westlichen Boxen verwandt. Oder wegen einiger zufällig ähnlicher Kniestöße im „Xing Yi Quan“ und „Thai-Boxen“, seien beide als Schwester-Stile einzuordnen. Genauso wenig sollte man wegen ungewollt gemeinsamer Trittmethoden im „Tai Ji Quan“ und „Taekwondo“, behaupten, dass der eine Stil vom anderen abgeguckt hat oder sogar artgleich sei.

Keiner wird denken, soweit der nicht zu phantasievoll ist, dass „Tai Ji Quan“ eine Piratenware von „Taekwondo“ sei oder umgekehrt.

Das heißt, es gibt eine Menge Ähnlichkeiten, bei denen man fälschlicher Weise Verwandtschaftsbeziehungen zu erkennen glauben kann. Um solche versteckte Fallen (analoge Ähnlichkeiten) klar zu erkennen, gebe ich jetzt das Beispiel eines weit verbreiteten Kampfprinzips: die „Einnahme der Mittellinie“. Bei einigen Kampfkünsten wird oft die „Einnahme der Mittellinie“ betont. Das bedeutet meistens, dass man bei der Verteidigung weder die Position der eigenen Mittellinie noch die des Gegners verlieren und direkt angreifen soll.

Wenn zwei Gruppen das gleiche Kampfprinzip betonen, sind sie dann verwandte (homologe) Gruppen oder nur „ähnliche“ (analoge) Gruppen?

Meiner Meinung nach muss die Antwort lauten: Nein! Nur das gleiche zu sagen reicht überhaupt nicht aus um eine Verwandtschaft zu behaupten!

Kurz gefasst, egal unter welchen Theorien eine Gruppe kämpft – ob man versucht vom Gegner Abstand zu halten z.B. durch Tritte, oder ganz dicht bei Angriffen an den Gegner heran gehen soll – bei Stilen passiert das gleiche, wenn der Gegner dicht heran kommt. Es bleibt meist keine Zeit erst einige Schritte zurückzugehen um nur die Techniken und Angriffsformen anzuwenden, die man stilkonform gelernt hat. Man muss im Nahkampf sich verteidigen. In bestimmten Situationen muss man schnell reagieren. Meist folgt aus dieser Erfahrung zwangsläufig, dass wenn der Gegner dicht heran kommt man eine direkte und kurze Attacke bzw. Widerstand geben muss um die Mittellinie zu beherrschen.

Ihre „Flügel“ haben die gleiche Funktion, aber sie haben ganz andere Strukturen und evolutionäre Entstehungswege.

So ein gleiches Verhalten bedeutet deswegen aber nicht, dass es sich um eine verwandte Kampfsportart handelt. Eine gleiche Ähnlichkeit können wir auch bei Fledermäusen und Adlern beobachten, wenn es sich nur um die Bewegung des Fliegens handelt. Ihre „Flügel“ haben die gleiche Funktion, aber sie haben ganz andere Strukturen und evolutionäre Entstehungswege.

Ich hoffe, dass ich Ihnen als Leser(in) anhand dieser Beispiele erklären konnte, um welche passenden, wesentlichen und entscheidenden „Ähnlichkeiten“ es gehen muss, um fachgemäß die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Kampfstilen identifizieren zu können? Das ist eine sehr schwierige Aufgabe und bedarf mehr als das bloße Beobachten von wenigen Techniken.

Zum Glück hat man während der letzten 10 Jahre bei Ausgrabungen in China einige neue Funde über „Chen Tai Ji Quan“ und „Henan Xing Yi Quan (Xin Yi Quan)“ gemacht, die ich hier kurz erwähnen möchte. Das wird hoffentlich unsere Untersuchung etwas erleichtern.

Zu Anfang haben wir schon kurz erläutert, in wie fern man mit der Bezeichnung „Ähnlichkeit“ etwas vorsichtig sein sollte. Jetzt möchte ich darüber sprechen, warum ich „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ als Vergleichspaar nehmen möchte. Der Grund ist einfach: beide gehören zu den so genannten „Inneren Kampfkünsten“.

Sie können mir sofort die Frage stellen, warum ich von den „Inneren Kampfkünsten“ spreche ohne „Ba Gua Zhang“ zu erwähnen? Was „Ba Gua Zhang“ betrifft, muss ich leider sagen, dass man über seine Theorien, Entstehungsgeschichte usw. viel zu wenig sicheres Wissen hat (und zu viele Mythen und Legenden). Aus den wenigen Informationen über „Ba Gua Zhang“ wage ich an dieser Stelle nicht irgendetwas über seine Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Stilen zu behaupten. Dies wäre zu voreilig und würde teilweise auf irgendwelchen Vermutungen basieren.

An dieser Stelle, liebe Leser(innen), möchte ich erst einmal eine Zwischenfrage stellen. Haben Sie jetzt schon einige Male das Wort „Innere Kampfkünste“ gehört? Was bedeutet es? Wie wurde es Ihnen bisher erklärt?

Die chinesische Bezeichnung für so genannte „Innere Kampfkünste“ ist „Nei Jia Quan“ und tauchte erstmals auf einem Grabstein auf. Sie hatte keine tiefgehende Bedeutung es gab dafür keine spezielle Definition. Das Wort „Nei Jia Quan“ hatte in der frühen chinesischen Literatur nur die Funktion als Gegensatz zum „Shaolin Quan“ zu dienen.

Aus heutiger Sicht bedeutet dies, dass alle Abzweigungen oder Weiterentwicklungen vom „Shaolin Quan“ „Äußere Stile“ sind. „Xing Yi Quan, Ba Gua Zhang und Tai Ji Quan“ die drei großen volkstümlichen Stile hingegen zu den „Inneren Kampfkünste“ gehören.

Sehr wichtig zu wissen ist auch noch, dass so genannte „Innere“ oder „Äußere Kampfkünste“ keine Beurteilungswörter sind! Viele Kung fu-Lernende sehen „Innere Kampfkünste“ wegen des Wortes „Innere“ als wertvoller, tiefsinniger oder philosophischer als „Äußere Stile“ an. Das ist leider völlig missverstanden!!

Nächste wichtige Frage, bevor wir anfangen, „Xing Yi Quan“ mit „Tai Ji Quan“ zu vergleichen, ist: seit wann gibt es das Wort „Nei Jia Quan“, also mit der deutschen Übersetzung „Innere Kampfkünste“?

Ohne weitere Begrüßungsworte setzen wir das Thema über die Bedeutung „Nei Jia Quan“ fort.

Wir fangen noch einmal bei der historischen Einordnung an. Seit wann gibt es überhaupt das Wort „Nei Jia Quan“, also das chinesische Wort für „Innere Kampfkünste“? Die Antwort wird wahrscheinlich einige enttäuschen. Den Begriff gibt es nämlich leider erst seit ca. 350 Jahre. Das früheste erste nachweisbare Mal stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Dieser früheste Nachweis ist nicht nur sattelfest sondern sprichwörtlich „steinhart“ weil es auf einem Grabstein (von Kampfkünstler Wang Zheng Nan, Gravur von seinem guten Freund und Literaten Huang Zong Xi, *1610-1695) eingraviert wurde.

Für einige moderne Kampfkünstler muss ein „Innerer Stil“ aber älter und somit bedeutender sein. Gerne werden für diesen Zweck von einigen die mehr als zweitausend Jahre alten Gedanken des Taoismus mit aufgenommen und kurzerhand mit der Kampfkunst assoziiert, in der Hoffnung Kampfkunst so interessanter erscheinen zu lassen, weil sie durch diese Verknüpfung dementsprechend uralt werden konnte.

Sachlich gesehen, reichen aber solche Gedanken nicht aus um einen Kampfstil eine längere Geschichte zu verschaffen. Genauso wenig wenn wir überlegen, seit wann es Flugzeuge gibt. Seit der Steinzeit? Nur weil man damals vielleicht schon die Vögel beim Fliegen beobachtet hat und versuchte die Arme wie sie zu bewegen?

Ur-ur-Schüler haben oft den Drang eine Lehre älter erscheinen zu lassen als sie ist. Dieses Bedürfnis hat die Chen-Familie (des „Chen Pai Tai Ji Quans“) selbst nicht. Chen Tai Ji, so sagt die Familie Chen bescheiden, sei von deren Vorfahren vor etwa 450 Jahren entstanden. Das genügt ihnen. Aber dies erscheint vielen Ur-ur-Schülern zu bedeutungslos. Die Kampfkunst muss nach deren Vorstellung durch Ältermachen von mehreren Tausend Jahren erst richtig Wirkung erzielen.

Kommen wir aber zurück zum Ausgangspunkt unseres Themas: „Xing Yi Quan und Tai Ji Quan könnten miteinander verwandt sein“. Diejenigen, die beides kennen, werden vielleicht so einen Gedanken im ersten Moment als absurd abtun. Sie sehen in „Tai Ji Quan“ eher sanft fließende, im „Xing Yi Quan“ hingegen kräftige Bewegungen. Ich werde Ihnen hier versuchen darzulegen, warum es bei der Äußerlichkeit in den Bewegungen weder auf Unterschiede noch Ähnlichkeiten ankommt um Verwandtschaftsbeziehungen zu garantieren!

Mit folgenden Methoden können wir bestehende Beziehungen zwischen „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ nachweisen:

Der Entstehungsort von „Tai Ji Quan“ ist, so ist man sich allgemein einig, Chen Jia Gou (eine kleine Stadt im Nordwesten von Henan). Dies kann Familie Chen mit deren gut erhaltenem Familiebuch nachweisen, während viele Andere nicht nachprüfbare Behauptungen aufstellen.

Im Jahr 2002 sowie 2007 hat man aus der Zeit vor etwa 450 Jahren Funde über die Entstehungsgeschichten von „Tai Ji Quan“ und auch von „Xing Yi Quan“ entdeckt. In diesen geht es um drei Cousins; zwei Brüder namens Li und deren Cousin namens Chen, die an einem Ort gemeinsam lernten und anschließend in ihre Heimatorte zurückkehrten. Was jeder anschließend weiter lernte und weitergab, darüber wird viel diskutiert, steht aber nicht vollends fest.

Zeitgleich entstanden in dieser Zeit „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ – Mitte des 17. Jahrhunderts. Geschichtlich gesehen war zu dieser Zeit China gerade im Begriff eines Dynastiewechsels: von der Ming zur Qing Dynastie. Dies bedeutet aber, dass zu dieser Zeit viele Machtkämpfe statt fanden. Während dieser unruhigen Zeit entwickelten die in hoher Position stehenden drei Cousins Kampfmethoden, die sie auch Untergebenen vermittelten, um ihr Land vor Gegnern zu schützen. So entstanden die Stile „Xin Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ mit dem Ziel gut kämpfen und sich verteidigen zu können. Hier muss ich Sie daran erinnern, dass in dieser Zeit Kämpfe oft an der Tagesordnung standen. Ihre Kampfmethode musste also echten Kämpfen (teils kriegsähnlichen Umständen) angepasst sein, um überleben zu können. Gezielt sinnvolle und schnell anwendbare Techniken waren zum Selbstschutz also lebensrettend und wichtig. Gefährlich wäre es für den einzelnen gewesen, hier mit zeitaufwändigen Gelenkgriffen und irgendwelchen anderen aufwändigen Bewegungsformen anzukommen. Jede unnötige Form hätte ein Risiko bedeutet. Stile, die man erst nach 30 Jahren Training anwenden könnte, wären zwecklos gewesen.

Jetzt verstehen Sie, warum es auf „ähnliche Entstehungszeiten und –orte“ ankommt. Sie nehmen einen großen Einfluss auf den Charakter der Kampfkünste und sind mitentscheidend.

„Tai Ji Quan“-Liebhabern ist „Yin und Yang“ ein Begriff. Verwunderlich wäre, wenn sie noch nie etwas davon gehört hätten. Aber wenn wir dazu Fragen haben, die mehr in die Tiefe gehen, wie nach der konkreten Bedeutung von „Yin und Yang“-Gedanken in den „Tai Ji Quan“ Bewegungen, dann glaube ich, dass höchstens einige Fortgeschrittenen dies erklären können.

Schneller ersichtlich ist der „Yin und Yang“-Gedanke bei den „Xing Yi Quan“-Bewegungen. Diese sind im ständigen Wechsel von „Yin und Yang“. Auch übende Anfänger verstehen diesen Wechsel schnell zu unterscheiden, weil sein Kern durch klare Bilder, wie zum Beispiel „Adler“ und „Bär“, konkretisiert ist. Solch einen Gedankenkern von „Yin und Yang“ gibt es auch bei „Tai Ji Quan“. Dieser ist hier aber nicht so schnell offensichtlich, weshalb ich auch sagte, dass vermutlich nur die Fortgeschrittenen dies erklären können. Im Detail kann ich hier jedoch nicht auf die Bedeutungen von „Yin und Yang“ im „Tai Ji Quan“ eingehen.

Von Taiji ist Ihnen sicherlich „Ba Men Wu Bu“ (wörtliche Übersetzung: 8 Türen und 5 Schritte) ein Begriff und haben dies vielleicht auch geübt. Interessanterweise gibt es im „Xing Yi Quan“ das so genannte „Wu Xing Ba Shi“ (wörtlich: 5 Elemente und 8 Kräfte)! Sie könnten natürlich meinen, dass alles reine Zufälle seien. Aber hier kommt vieles zusammen. Diese Magische „13“ bedeutet fast identisch im „Xing Yi Quan“ und im „Tai Ji Quan“: 5 Himmelsrichtungen und 8 Möglichkeiten der Kräfte.

„Xing Yi Quan“ (oder „Xin Yi Quan“, „Xin Yi Liu He Quan“, „Liu He Quan“) legt großen Wert auf die so genannten „Sechs-Harmonien“. Erstaunlicher Weise spricht man bei „Tai Ji Quan“ über exakt die gleichen Sechs-Harmonien. Warum betone ich hier, dass es sich hierbei um die ganz gleichen „Sechs-Harmonien“ handelt?

Ich betone das, weil manche andere Stilrichtungen auch die Formulierung „Sechs-Harmonien“ haben. Aber, liebe Leser(innen), Sie müssen hier aufmerksam sein: die Inhalte von „Liu He“ (den „Sechs-Harmonien“) sind nur bei „XingYi Quan“ und „Tai Ji Quan“ wirklich gleich! Ansonsten sind sie immer verschieden. Im „Shaolin Quan“ kann ich die Bezeichnung für die „Sechs-Harmonien“ akzeptieren, weil sie mit dem Namen eine ganz andere nachvollziehbare und kohärente Bedeutung haben. Aber es gibt einige Stilgruppen, welche die „Sechs-Harmonien“ nachgeahmt haben und damit es nicht ganz zu offensichtlich erscheint, ein wenig abgeändert haben. So wie bei Produktfälschungen von z.B. Adidas Produkte nachgeahmt werden, die dann aber z.B. Dadidas oder so ähnlich heißen. Woran jeder erkennen kann, worauf sich die Ähnlichkeit bezieht.

„Chan Si Jin“ ist für die „Tai Ji Quan“-Übenden ganz sicher nicht fremd. Leider ist es schwierig hierfür eine genaue Übersetzung anzubieten. Ins Deutsche übertragen bedeutet es, dass „Chan Si Jin“ in jeder Bewegungen von „Tai Ji Quan“ enthalten ist. Eine vergleichbare Kraft „Fan Lang Jin“ gibt es bei „Xing Yi Quan“. Ich betone, dass es sich um eine „ähnliche Kraft“ und nicht um eine „gleiche Kraft“ handelt, denn „Fan Lang Jin“ hat eine senkrecht fortlaufende Richtung. Das ist zwar anders als „Chan Si Jin“ im „Tai Ji Quan“, aber dies erklärt gerade die charakteristischen Wirkungsunterschiede zwischen den beiden Stilen.

Im „Tai Ji Quan“ ist der Körper immer leicht gebogen, also nicht durchgestreckt, weswegen man von 5 Bögen in den Körperformen spricht und von 5 verschiedenen Faustschlägen. Detailliert will ich hier nicht weiter auf das, was alle sowieso schon wissen eingehen. Sie wissen aber vielleicht nicht, dass es so etwas sehr ähnliches auch bei „Xing Yi Quan“ gibt? Wer das auch im „Xing Yi Quan“ kennt, wird den gemeinsamen Ursprung feststellen.

Jetzt kommt ein wirklich einschneidender Beweis in unsere Untersuchung. In „Xing Yi Quan“ Kreisen ist, seitdem es „Xing Yi Quan“ überhaupt gibt (d.h. ca. 1650 n. Chr.) ein wichtiges Dokument weit verbreitet: „心意六合拳“, das „Xin Yi Liu He Quan Pu“ (übersetzt in etwa: Herz-Intention-Sechs-Harmonien-Faustkampf Manual). Es ist zwar bis heute nicht erwiesen, wer der Verfasser ist oder wann genau das Buch herausgegeben wurde, aber jeder traditionelle „XingYi Quan“ Trainierende kennt es.

In dieser wichtigen Literatur gibt es 3 Teile (Kapitel). Das erste Kapitel beinhaltet „Neun Wichtige Thesen“. Interessant hierbei ist, dass Teile dieser „Neun Wichtigen Thesen“ auch in verschiedener „Tai Ji Quan“-Literatur fast identisch vorkommen! Noch bemerkenswerter ist: bei einigen der Zhaobao-„Tai Ji Quan“-Literatur taucht erstaunlicher Weise sogar ein Satz des zweiten Kapitels des „Xin Yi Liu He Quan Pu“ identisch auf.

Was für ein Satz ist das? Warum bin ich hierbei so begeistert und aufgeregt? Dieser Satz ist mir so wichtig, weil er meine Aussage bestätigt. Und zwar steht dort im „Tai Ji Quan“-Text folgender Satz: (wörtlich übersetzt) „der Name dieser Kampfkunst ist „Xin Yi“ und…“ (vgl. Textfragmente aus dem Xin Yi Liu He Quan Pu). Sehen Sie, so ein Satz befindet sich in der „Tai Ji Quan“-Literatur. Das ist doch interessant, nicht wahr?

Im Jahr 2006 haben chinesische Wushu-Historiker eine Familie in einer kleinen Stadt, im Nordwesten Henans besucht. Deren Literatur ist anscheinend eine noch ältere Version der „Neun Wichtige Thesen“(濟源本), aber die genaue Datierung ist bis heute nicht endgültig bewiesen. Durch die Nachforschungen der Historiker wurden diese Texte historisch erschlossen. Diese vermutlich noch ältere Version der „Neun Wichtigen Thesen“ könnte uns helfen, die Frage nach den Verwandtschaftbeziehungen zwischen „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ noch tief greifender zu lösen. Auf dieses Thema werde ich jetzt aber nicht weiter im Detail eingehen. Vielleicht werden demnächst noch mehr seriöse Beweise gefunden. Dann wird es noch mehr Spaß machen darüber zu sprechen, weil es dann für alle eindeutig und nachvollziehbar ist. Mit Hilfe solcher Funde muss man dann hoffentlich nicht mehr über unsichere Quellen streiten.

Zu Beginn meines Artikels ging es darum, dass äußerliche Ähnlichkeiten nicht unbedingt ausschlaggebend für generische Gemeinsamkeiten (Homologien) sind. Das heißt, äußerliche Ähnlichkeiten könnten Homologien, aber natürlich auch Analogien sein. Nachdem ich einige tief liegenden Gemeinsamkeiten zwischen „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ aufgelistet habe, könnte man zwangsläufig folgern, dass es sicherlich auch Bewegungen selbst geben sollte, die Ähnlichkeiten sinnvoll aufweisen und die Verwandtschaftsverhältnisse bestätigen.

Und wie nicht anders zu erwarten, dies ist der Fall. Es gibt einige Techniken und Bewegungen, die im „Tai Ji Quan“ und „Xing Yi Quan“ sich ähneln und zwar eine ganze Reihe! Betrachten wir die vier Markenzeichenbewegungen „Lan Que Wei“ (übersetzt in etwa: Vogelschweif streichen) aus dem „Yang-Tai Ji Quan“: Davon gibt es drei die den folgenden Bewegungen aus „Xing Yi Quan“ entsprechen („Yang-Tai Ji Quan“ Technik – „Xing Yi Quan“ Technik):

1. „Peng“ – „Guo Heng“ aus dem „Long Xing“ (Drachenform) ;

2. „Lü“ & „Ji“ – „Yao Shan Ba“ aus dem „Ji Xing“ (Hühnerform),

3. „An“ – „Shuang Ba“ aus dem „Hu Xing“ (Tigerform).

Diesen Artikel über den Vergleich der Ähnlichkeiten zwischen „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ möchte ich nun beenden. Nun verstehen Sie, warum „Xing Yi Quan“ und „Tai Ji Quan“ – zwei der effektivsten Kampfkünste Chinas – einen sehr engen Bezug zu einander haben. „Xing Yi Quan“, das aus drei verschiedenen Stilen, nämlich „Shanxi Dai Shi – Xin Yi Quan“, „Hebei-Xing Yi Quan“ und „Henan-Xin Yi Liu He Quan“ besteht, gewinnt inzwischen in Deutschland und Europa immer größeres Interesse; vor allem das „Hebei-Xing Yi Quan“. Im Vergleich zu China, wo es als eine sehr renomierte Abzweigung angesehen wird, ist es hier in Deutschland noch verhältnismäßig unbekannt.

Demnächst werde ich eine detailliertere Darstellung des „Hebei-Xing Yi Quan“ auf dieser Homepage veröffentlichen. Aber bereits jetzt hoffe ich, liebe Leser(innen), Ihre Neugierde auf „Xing Yi Quan“ schon so weit geweckt zu haben, dass Sie direkt mehr über „Xing Yi Quan“ erfahren möchten.

Daher lade ich Sie herzlich ein den folgenden Artikel zu lesen.

In den bisherigen Artikeln treffen Sie die Bezeichnungen „Xing Yi Quan“, „Xin Yi Quan“ und manchmal „Xin Yi Liu He Quan“ an, was Sie sicherlich ein bisschen verwirrt und Sie werden sich vielleicht fragen, ob es sich um eine falsche Schreibweisen handelt.

Je nachdem, wie die einzelnen Bewegungen variieren (sich unterscheiden), verwende ich die passenden Namen der unterschiedlichen Abzweigungen von „Xin(g) Yi Quan“.

Folgende vier Personen sollten Sie bei Xin(g) Yi Quan auf jeden Fall kennen: JI Jike, MA Xue Li, DAI Long Bang und LI Nengran.

Über die vielen Stilrichtungen der unterschiedlichen Kampfkünste gibt es oft, sowohl über deren Entstehung, als auch über deren Weiterentwicklungen interessante Geschichten. Legendäre Geschichten sind meistens auch dabei. So auch bei Xin(g) Yi Quan.

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt wurde, wird oft Generals Yue Fei erwähnt als der Entwickler von „Xing Yi Quan“ benannt, was aber nicht erwiesen ist.

Ji Long Feng jedoch dürfen wir auf keinem Fall übersehen. Ji Long Feng (auch bekannt als Ji Jike, 1602-1683) ist bis heute der erste durch alle Abzweigungen anerkannte und historisch beweisbare Entwickler der Kampfkunst „Liu He Quan“. So lautet die ursprüngliche Bezeichnung von Xing Yi Quan, die aus der Lanzenkampfkunst „Liu He Da Qiang“ entstand. Ohne Lanze heißt diese Weiterentwicklung dann „Liu He Quan“. Der Name „Liu He“ bedeutet auf Deutsch „Sechs Harmonien“: 心 (Xin) 與意 (Yi) 合、意 (Yi) 與氣 (Qi) 合….usw. Ursprünglich gibt es bei „Liu He“ auch noch eine weitere Bedeutung, die bei dieser Art von Kampfkunst in jeder Bewegung oder in jedem stillen Stand sechs Gedanken von Bildern, Geräusch bzw. Bewegung vereint:

1. die Beine eines Huhns,

2. den Körper eines Drachen,

3. die Arme eines Bären,

4. die Krallen eines Adlers,

5. Donnerlaute und

6. „Tiger umarmt den Kopf“.

Damit der Artikel eine überschaubare Länge behält, werde ich nicht weiter in die Details eingehen.

Haben Sie es bemerkt? Die sogenannten Sechs-Harmonien beginnen mit den Wörtern „Xin“ und „Yi“. Daher wird in der Literatur „Einführung ins Xin Yi Liu He Quan“ (心意六合拳序) für „Xin Yi Liu He Quan“ die abgekürzte Bezeichnung „Xin Yi Quan“) gebraucht und dies hat sich mittlerweile durchgesetzt. Daher ist also heutzutage nur noch selten die Bezeichnung „Liu He Quan“ oder „Xin Yi Liu He Quan“ zu finden.

Der Werdengang von „Liu He Quan“ bis zum „Xin Yi Liu He Quan“ und „Xin Yi Quan“ hat sich bestimmt nicht urplötzlich vollzogen. Der Autor von der „Einführung ins Xin Yi Liu He Quan“ war angeblich Dai Long Bang. Er war zu dieser Zeit bei Ma Xue Li zu Besuch.

Bevor ich weiter erzähle, gebe ich hier zuerst noch einige weitere Daten zu den Personen: Ji Long Feng wurde 1602 geboren und starb 1683. Ma Xue Li, geboren 1714, gestorben 1790, und Dai Long Bang, geboren 1713 und gestorben 1803, waren in etwa gleich alt.

Wenn wir sagen, dass Ji Long Feng der Entwickler vom Xin Yi Quan war, wer sind dann Ma Xue Li und wer Dai Long Bang?

Ma Xue Li und Dai Long Bang sind zwei wichtige Persönlichkeiten, die direkt nach Ji Long Feng in der XinYi-Geschichte stehen.

Anhand der Daten dieser drei Persönlichkeiten können wir erkennen, dass zwischen Ji Long Feng und den anderen beiden (Ma und Dai) mindestens zwei Generationen von Lehrer-Schüler-Beziehungen liegen. Das heißt, die Weiterentwicklung geschah während dieser zwei Generationen bisher nicht rekonstruierbar.

Ma Xue Li (1714 – 1790) ist eine sehr entscheidende Persönlichkeit in der Verbreitung und Weiterentwicklung von „Xin Yi Liu He Quan“. Besonders erwähnenswert ist, dass Ma Xue Li der erste sicher nachweisbare Meister dieser Kampfkunst nach dem Entwickler Ji long Feng ist. Durch den Meister Ma Xue Li ist diese neue Kampfkunst „Xin Yi Liu He Quan“ bekannt geworden und ist bis heute eine der vier großen chinesischen Kampfkunstrichtungen: Xing Yi Quan, Ba Gua Zhang, Taiji Quan und Shao Lin Quan.

In der Zeit von Meister Ma hat der Name „Xin Yi Liu He Quan“ sich durchgesetzt. Man erzählte sich, dass sich Meister Ma mit einem Leibwächter eines Füsten in dem Gebiet Luo Yang (Henan) gemessen und ihn eindrucksvoll besiegt habe. Der Fürst

wollte daraufhin wissen: „Was für eine Kampfkunst ist das? Warum haben Sie bei dem Kämpfen immer komisch geschrien?“ Meister Ma antwortete: „Das ist „Xin Yi Liu He Quan“, und die Schreie sind nicht komisch, sondern bedeuten „Donnerlaute“! Ob das es wirklich auf diese Weise ganz genau passierte, ist nicht ausschlaggebend. Wichtig für uns ist aber, dadurch zu erfahren, dass diese Kampfkunst während dieser Zeit noch ziemlich unbekannt und unüblich war.

Diese Kampfkunst wurde in der nachfolgenden Zeit erst durch folgende drei berühmten Schülern von Meister Ma bekannt: Zhang Zhi Cheng, Ma Xing und Ma Sanyuan. Durch diese drei herausragenden Schüler hat sich diese Kunst in der ganzen Provinz Henan verbreitet. Bevor wir darüber weiter sprechen, kommen wir auf die bereits oben erwähnte zweite wichtige Persönlichkeit zurück.

Dai Long Bang (1713 – 1803) ist eine sehr wichtige Person in der Geschichte Xin(g) Yi Quans. Es gibt keinen, der weder an seiner Existenz noch an seinem Beitrag zweifelt, dennoch bleibt umstritten, bei wem und wann genau er Xin Yi gelernt hat! Man nimmt an, dass Dai Long Bang und Ma Xue Li sich kannten, aber ob Dai Long Bang auch bei Ma Xue Li gelernt hat, steht nicht fest. Auch ist sein Geburts- und Sterbedatum nicht mit Sicherheit erwiesen. Manche Wushu-Historiker bezweifeln die Daten von 1713 – 1803, weil Ungereimtheiten bei der Zeitenberechnung bestehen. Auf diesen Umstand ist man durch die Person Li Zhen (ca. 1790 – ca.1875) gekommen. Warum erwähne ich plötzlich die bis jetzt noch fremde Person? Weil die zwei Söhne von Dai Long Bang bei Li Zhen „Xin Yi Liu He Quan“ gelernt haben. Li Zhen aber gilt als so genannter „Enkelschüler“, also Schüler´s Schüler von Ma Xue Li! Aus dieser Sicht muss Dai Long Bang zwei Generationen später als Ma Xue Li gelebt haben. Außerdem lebte Ma Xue Li weit entfernt von Dai Long Bang. Ma Xue Li lebte in Luo Yang, in der Provinz Henan aber Dai Long Bang und seine Kinder lebten wie auch Li Zhen in der Nanyang-Gegend, Provinz Henan. Man weiß aber nicht genau seit wann sie dort lebten. Auf jeden Fall sind seine Söhne dort aufgewachsen und lernten dort bei Li Zhen. Auch weiß man, dass in späterer Zeit die Familie Dai (einer der Söhne war inzwischen verstorben) von Henan zurück in deren alte Heimatprovinz Shanxi umgezogen sind, weil dort „Xin Yi Quan“ von ihnen weiter entwickelt und verbreitet wurde. Später hieß deren mit eigenen Besonderheiten weiterentwickeltes Kampfkusntsystem „Dai Shi Xin Yi Quan“ (auf Deutsch, Xin Yi Quan nach Familie Dai).

Es geht nicht ganz eindeutig hervor, bei wem Dai Long Bang gelernt hat. Was ich aber aus heutiger Sicht nicht so wichtig finde, denn es liegt ja mindestens 150 Jahre zurück. Wichtiger finde ich, dass die Familie sich ernsthaft bemüht, ihr mit Besonderheiten weiterentwickeltes und gutes „Xin Yi Quan“ zu erhalten und weiterzugeben.

Bis jetzt habe ich in diesem Artikel nur die Bezeichnung „Xin Yi“, ohne „g“ geschrieben, benutzt. Die Bezeichnung „Xing Yi“ also mit „g“ geschrieben erscheint erst ab dem Meister Li Nengran (ca. 1808 – 1890)! Er wollte zu seiner Zeit unbedingt bei der berühmten Familie Dai lernen, wofür er seine Heimat Provinz Hebei verlassen hatte und zu ihnen zur Provinz Shanxi kam. Mindestens 10 Jahre lang blieb Li Nengran bei der Familie Dai! Darüber, wie er von ihnen aufgenommen wurde, dort lebte und später selbst einige gute Schüler hatte usw. wird viel erzählt. Diese Geschichten sind sehr bekannt, daher werde ich diese hier nicht wiederholen.

Aber warum sagt man seit Li Nengran „Xing Yi Quan“? Das möchte ich hier noch nicht endgültig erläutern, denn darüber gibt es verschiedene nicht erwiesene Meinungen.

Manche erklären es so, dass „Xing“ äußerliche Formen und „Yi“ innerer Wille oder Gedanke bedeutet. Durch diese Formulierung könnte also deutlich gemacht werden, dass es sowohl um äußere, als auch um innere Aspekte im Training ankommt. Mit dieser Bezeichnung würde in dieser Kampfkunst noch mehr abgedeckt als mit den Bezeichnungen „Xin“ Herz und „Yi“ innerer Wille oder Gedanke.

Viele meinen sogar, dass es sich eigentlich nur um eine andere Aussprache handele, die auf Grund verschiedener lokaler Dialekte entstanden ist, eigentlich also keine Bedeutungsänderung vorliegt.

Ob nun Bedeutungsänderung oder nur eine andere Aussprache, die Abänderung hat erstaunlicherweise keine große Aufregung innerhalb des damaligen Kampfkunstkreises verursacht.

Außer diesen bis jetzt 5 vorgestellten Bezeichnungen: „Liu He Quan“, „Xin Yi Quan“, „Xin Yi Liu He Quan“, „Dai Shi Xin Yi Quan“ und „Xing Yi Quan“, gibt es noch weitere, die aber Untergruppen der bisher angeführten Stile sind, weswegen ich sie nicht erwähne.

Kommen wir zurück zu Li Nengran der seine Heimatprovinz Hebei verlassen hatte um bei der Familie Dai zu lernen. Erst nach mehr als 10 Jahren bei ihnen kehrte er wieder in seine Heimat zurück. „Xing Yi Quan“ hatte sich seitdem in der Provinz Hebei schnell und weit verbreitet. Aber auch in der Provinz Shanxi, wie ich bereits erzählte, wo er vorher lebte. Dort hatte er gute Schüler (z.B. Che Yi Zhai, Song Shi Rong u.a.). Sie trugen auch zur Verbreitung der veränderten Kampfkunst mit der Bezeichnung „Xing Yi Quan“, also mit „g“, bei und entwickelten es sogar noch theoretisch und technisch weiter. Nur unter Li Nengran wurde es als „Xing Yi Quan“ mit „g“ weitergegeben. Bei allen anderen hieß es „Xin Yi Quan“, also ohne „g“, und wie gesagt, störte man sich nicht an diesen Unterschied. Manche hörten ihn

vielleicht auch garnicht, weil sie in ihrer Aussprache, je nach Provinz, keinen Unterschied heraushörten. Und abgesehen davon ist der Bedeutungsunterschied gering.

Um die Stile genauer und detaillierter unterscheiden zu können, heißt der „Xing Yi Quan“Stil von Li Nengran in Hebei (Hebei Xing Yi Quan) und der weiterentwickelte und weitergegebene von seinen Schülern in Shanxi heißt dementsprechend „Shanxi Xing Yi Quan“.

Hier mache ich eine kurze Zusammenfassung über die heute geläufigen Namen des Ursprünglichen „Liu He Quan“ von Ji Long Feng:

(1) „Xin Yi Liu He Quan“: Von Ma Xue Li, Hauptverbreitung in der Henan-Provinz Daher nach der Provinz benannt: „Henan Xing Yi Quan“, außerdem auch in Anhui, Shanghai usw., wo sie es dann „Xin Yi Liu He Quan“ nennen.

(2) „Dai Shi Xin Yi Quan“ : hauptsächlich in Shanxi

(3) „Hebei Xing Yi Quan“ : Sie ist die größte Abzweigung und ist fast in ganz China vertreten

(4) „Shanxi Xing Yi Quan“ : hauptsächlich in Nordchina verbreitet

Interessant ist zu beobachten, dass die ursprüngliche ältere Form „Xin Yi Liu He Quan“ nach der Provinz Henan benannt, seit Kurzem mit „g“ geschrieben wird: „Henan Xing Yi Quan“. Hier erkennt man den starken Einfluss des am meisten verbreiteten „Hebei Xing Yi Quan“. Das „g“ ist gedankenlos übernommen worden, und zeigt gleichzeitig, dass dies unter Chinesen nicht so genau genommen wird. Hier in Deutschland ist man interessanter Weise viel mehr bemüht Unterschiede darin zu analysieren.

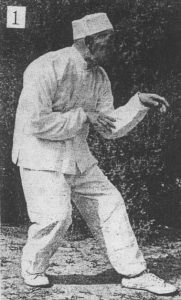

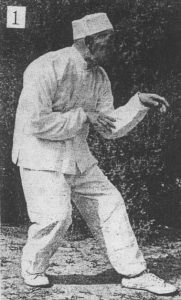

Hier sind zwei alte Fotos; links ein Bild von dem Großmeister Lü Ruifang (mit Einverständnis seiner Tochter Meisterin Lü Yan Zhi) und rechts eine alte Photografie von dem Großmeister Sun Lutang aus seinem eigenem Buch („XingYiQuanXue“, Sun Lutang (1915), Taiwu 2. Aufl., Taiwan, 1971). Warum stelle ich plötzlich diese zwei Fotos zusammen? Was möchte ich durch die alten Fotos zeigen und erklären?

In einem vorherigen Artikel haben wir schon über die Verwandtschaftsbeziehung zwischen „Xin Yi Liu He Quan (= Henan Xing Yi Quan)“ und „Xing Yi Quan (= Hebei Xing Xi Quan)“ gesprochen (Henan bedeutet südliches Gebiet von dem Gelben Fluß; Hebei gemeint nördliches Gebiet von dem Gelben Fluß.). Wenn Sie die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen schon verstehen, dann können Sie klar erkennen, liebe LeserIinnen, dass die zwei Großmeister den gleichen Stand – das im Xing Yi berühmte San Ti Shi – darstellen.

Bezüglich der zwei oben stehenden absolut klasischen Fotos brauchen wir nicht über die Unterschiede zu reden, denn Verwandtschaftsbeziehungen entscheiden sich nicht durch äußerliche Unterschiede sondern Ähnlichkeiten und zwar Homologien. Wenn Sie den Artikel über die verschiedenen Namen von „Xing Yi Quan“ auf unserer Homepage gelesen haben, können Sie schon vermuten, dass das San Ti Shi von dem Großmeister Lü (oben links, Xin Yi Liu He Quan) etwas urspünglicher als das von dem Großmeister Sun (oben rechts, Hebei Xing Yi Quan) sein wird. Hier meine ich mit „ursprünglich“ rein zeitlich, nicht bewertend.

Das „San Ti Shi“

Jetzt möchte ich kurz generell über „San Ti Shi“ sprechen. „San Ti Shi“ (=

Drei-Körper-Stand) ist heute eine Markenzeichenfigur und fast (nur fast!) die einzige Standfigur von Hebei Xing Yi Quan (und Shanxi Xing Yi Quan) geworden. Diese Situation ist bei „Xin Yi Liu He Quan“ noch nicht so deutlich geprägt. Und der Name des Standes „San Ti Shi“ macht zwischen den Stilen auch einige kleine Unterschiede: „San Ti Shi“ beim Xing Yi hat einen anderen Namen „San Cai Shi“ (hier „C“ ausgesprochen wie „Ts“), aber „San Ti“ und „San Cai“ haben eigentlich gleiche Bedeutungen. Drei-Körper meint: Sonne-Mond-Stern, Himmel-Erde-Menschen oder Oben (Kopf und Arme)-Mitte (Rumpf)-Unten (Beine). Das „San Ti Shi“ im „Xin Yi Liu He Quan“ hat mehrere Namen: „Liu He Shi“, „Qin Pu Zhan“, „San Ti Shi“ und „San Cai Shi“. Was Sie hier beachten sollten ist, dass hier auch wieder das „Liu He“ (Sechs-Harmonien) wieder auftaucht!

„Liu He“ habe ich schon so oft erwähnt, dass Sie daraus bereits folgern können, wie wichtig es ist! „Liu He Shi“ oder „San Ti Shi“ stellt einen Anfangsstand dar. Soweit man sich gedanklich oder körperlich bewegt, steigern sich die taoistisch philosophischen Stufen des Entwicklungszustands. Was meine ich damit? Sie kennen natürlich das zwei-polige System“ im „Tai Ji Quan“: Wu Ji (Nichts) – Tai Ji – Liang Yi (die beiden Pole: Yin und Yang). Eine Kampfkunst mit solchen Prinzipien, egal was für eine, wird nicht aus „ruhigen Figuren“ bestehen, sondern aus dynamischen „Bewegungen“. Es kommt auf die Bewegungen von einem bestimmten Stand zu einem anderen an, daran erkennt man den Charakter und wesentlichen Inhalt einer Kampfkunst.

So ist es auch bei Xing Yi Quan! Wir beginnen mit dem „San Ti Shi“. In dieser gedanklichen Vorbereitung bewegen wir uns bereits mental – (1) zuerst in den Vier-Bildern, welche dann übergehen in die körperlichen (2) Sechs-Künste, die dadurch sofort gemeinsam und zeitgleich harmonisierend zur Wirkung kommen. Daher heißt „San Ti Shi“ auch „Liu He Shi“ (sechs Harmonien).

Was bedeutet „Si Xiang“ (Vier-Bilder)?

Das „San Ti Shi“, eine äußerlich stille Standübung, wird durch gedankliche Veränderungen zu einer Kampfstellung; das heißt, von einem neutralen Zustand geht sie zu einer bewussten „Ich“-Situation über. Mit dem Vorgang kommen Vier-Bilder zum Vorschein (s. Fotos)

1. Ji Tui (雞腿,wörtlich Hühnerbein, d.h. Beinbewegungen des Huhns)

2. Long Shen (龍身,Drachenkörper)

3. Xiong Bang (熊膀,Bärenschulter) und

4. Hou Xiang (猴相,Affenaussehen).

Was ist mit diesen Bildern gemeint?

1. Ji Tui (Hühnerbeine): Damit ist gemeint, dass beide Beine in kein einzigem Moment ausgestreckt sind (wie es bei Hühnern zu sehen ist)

2. Long Shen (Drachenkörper): Einen Drachen haben Sie ganz sicher noch nie gesehen. Deswegen schlage ich Ihnen vor, sich einen kraftvollen und zugleich geschmeidigen Körper einer Schlange oder Krokodil vorzustellen. Mit Long Shen ist gemeint, dass sich der Rumpf oder Torso sich geschmeidig drehen und winden soll wie z.B. bei einem Krokodil.

3. Xiong Bang (Bärenschulter): Dieses Bild ist zwar leicht zu erklären aber nicht in wenigen Zeilen. Daher denken Sie sich am einfach vorerst an die Punkte bei den Armen, Schultern, im Nacken, am Kopf, auf die man beim Tai Ji Quan Üben achten soll. Dies ist vermutlich für die meisten eingängig.

4. Hou Xiang (Affenaussehen): Viel zu erklären ist hier unnötig, weil Sie es an den Fotos sofort erkennen können, was hiermit gemeint ist.

Was bedeutet „Liu Yi“ (Sechs-Künste) :

Bei „Xin Yi Liu He Quan“ („Xing Yi Quan“) sind „Liu Yi“ sehr wichtige Gedanken – eigentlich nicht Gedanken, sondern eher Leitfäden. Soweit man sich bewegt, bzw. man in Begriff ist sich nach „Xing Yi“-Prinzipien zu bewegen, sollte dies nach dem Leitfaden von „Liu Yi“ sein :

1. Ji Tui (雞腿,Hühnerbeine),

2. Long Shen (龍身,Drachenkörper),

3. Xiong Bang (熊膀,BärenSchulter),

4. Ying Zhao (鷹爪,Adlerkralle),

5. Hu Bao Tou (虎抱頭,Tiger umklammert den Kopf) und

6. Lei Sheng (雷聲,Donnerlaute).

Wie Sie sehen, die Inhalte von „Liu Yi“ und „Si Xiang“ wiederholen sich zum Teil. Drei von den „Si Xiang“ (Vier-Bilder) kommen wieder in den „Liu Yi“ (Sechs-Künste) vor, wobei das eine den statischen Zustand behandelt und regelt, während das andere den dynamischen Zustand beschreibt. Auf Ji Tui (Hühnebeine), Long Shen (Drachenkörper), Xiong Bang (BärenSchulter) brauche ich nicht noch einmal einzugehen, möchte Sie aber daran erinnern, dass es sich jetzt hier um den

dynamischen Zustand handelt. Zum Beispiel im „Ji Tui (Hühnerbeine)“: Hier kommt es jetzt nicht nur darauf an, dass die Beine ständig angewinkelt bleiben sollen, sondern hier muss man zusätzlich noch darauf achten wie die Hühner laufen.

1. Ji Tui (s. o.)

2. Long Shen (s. o.)

3. Xiong Bang (s. o.)

4. Ying Zhao (Adlerkralle): Hiermit ist nicht nur die Kralle an sich gemeint, sondern auch wozu sie dient! Sehen Sie hierzu ganz oben die zwei Fotos von den beiden Großmeistern an. Betrachten wir die Hände vom Großmeister Lü Ruifang (oben links). Wem ähneln seine vorm Körper locker hängende Hände? Sie könnten ziemlich gut den Krallen eines fliegenden Adlers, der sein Beutetier sucht, ähneln.

Nun stellen Sie sich weiter vor: dieser Adler entdeckt ein kleines Tier, das er ergreifen will. Wie geht er vor? Zielgenauer Sturzflug auf seine Beute, die Krallen vorbereitet um es zu ergreifen, präzises Zupacken (siehe Foto oben rechts: die Hände vom Großmeister Sun Lutang). Diese Beschreibung entspringt weder meiner Phantasie noch einer tiefsinnigen psychologischen Deutung, um „Xin Yi Liu He Quan“ („Xing Yi Quan“) interessant zu machen, sondern erfolgt aus den Kerngedanken und prinzipiellen Techniken von „Xin Yi Liu He“ („XingYi“).

Daher ist heute das „San Ti Shi“ fast als einzige Standardübung in dieser Kampfkunst übrig geblieben. Beim „Hebei-Xing Yi Quan“ gibt es die sehr bekannte Untergruppe „Shang Pai Xing Yi“ (Xing Yi nach dem Großmeister Shang Yun Xiang), bei dieser Untergruppe bezeichnet man die dynamische „San Ti Shi“-Übung als „Ying Zhao“ (= der Adler fängt), womit die Wichtigkeit von Ying Zhao noch erhöht wird. Auch bei dem „Xin Yi Liu He“ („Henan-Xing Yi Quan“) ist durch den Begriff „der Adler fängt“ eine der vier wichtigsten Grundtechniken erwähnt.

5. Hu Bao Tou (Tiger umklammert den Kopf): Diese Bewegung in Worten zu erklären ist sehr schwierig. Ein Tiger umfasst einen Kopf? Den Tiger kann man sich ja noch vorstellen, aber wessen Kopf umfasst er? Den eigenen? Den des Gegners? Beides ist möglich. Tiger beobachten Sie vermutlich, wenn überhaupt, eher selten. Katzen schon eher. Sicherlich haben Sie dann auch schon einmal beobachtet, wie sie spielerisch miteinander „kämpfend“, ihre Tatzen benutzen. Ihre Tatzen um den eigenen Kopf

oder um den des anderen bewegen. Solche Bewegungen sind mit „Hu Bao Tou“ (Tiger umklammert den Kopf) im Allgemeinen gemeint.

6. „Lei Sheng“ (Donnerlaute): Was ist hier mit „Donnerlauten“ gemeint? Bis zum heutigen Tag sind leider nur noch Vermutungen übrig geblieben. Im „Heibei-Xing Yi Quan“ kommen sie eigentlich im Anbeginn gar nicht vor. Der Urlehrer des Hebei-Xing Yi Quans, Li Neng Ran, empfand nämlich Laute bzw. Schreie, die während der Übungen ausgestoßen werden als vulgär und zu grob. Als ein Schüler des „Heibei-Xing Yi Quan“ weiß ich von der Existenz des Begriffs „Lei Sheng“ (Donnerlaute) auch nur aus verschiedener Literatur und Erzählungen. Im „Henan-Xin Yi Liu He“ und bei „Shanxi-Dai Shi Xin Yi“ gibt es bis heute noch so genannte „Donnernlaute“, aber weil ich sie selber nicht gut kenne, kann ich nicht beurteilen, wie und wer besser richtig geschrienen hat.